Recensione n.1

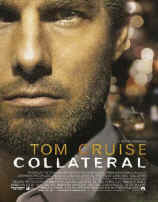

Descrivere Collateral può essere un’operazione tutto sommato semplice, quasi quanto descrivere una sontuosa ricetta elencandone gli ingredienti: ingolosisce e accende la fantasia, sebbene il palato pretenda, in seconda battuta, una prova diretta. Nel caso specifico, si prenda Michael Mann, senza dubbio tra i più grandi autori del cinema americano contemporaneo, e lo si metta a dirigere una straordinaria sceneggiatura del giovane Stuart Beattie. Si ponga come condizione che la fabula di questa sceneggiatura racconti di un killer, Vincent, il quale, mentre si trova, per lavoro, ad uccidere in una sola notte cinque supertestimoni di un processo per droga, a causa di alcuni eventi “collaterali” è costretto a rapire Max, mite ed ordinato tassista. Si aggiunga ora che l’intreccio della suddetta fabula porti il nucleo del film verso il complesso rapporto che si crea tra vittima e carnefice, con zone d’ombra, inversione di ruoli e ambiguità del caso. Non si dimentichi, a questo punto, che Mann è uno dei cineasti più entusiasmanti nel mettere in scena, con mille sfumature, i dialoghi, rinverdendo l’epos della classica figura retorica del campo/controcampo, e si aggiunga a ciò che Collateral è soprattutto un film di dialoghi, straordinari ed eccezionali dialoghi. Si prenda poi un attore, Tom Cruise, di discreto livello, e gli si cucia addosso la parte più congeniale della carriera, uno dei quei ruoli in controtendenza con i precedenti, che spezza la monotonia nella carriera di un attore; gli si cambi aspetto, immaginandolo brizzolato, in completo grigio, in un personaggio risoluto, senza scrupoli, affascinante; gli si ponga di fronte Jamie Foxx, già apprezzato in Alì, bravissimo a dare grande profondità al tranquillo tassista Max, preferito all’ultimo dalla Paramount a nientepopodimenoche Robert De Niro (e meno male che ci è stata risparmiata una riedizione di Taxi Driver). Si pensi ora, come sfondo dell’intera vicenda, alla città di Los Angeles, come al cinema non si è mai vista: una sfavillante giungla notturna di luci e ombre, morbida, avvolgente ed inquietante, straordinariamente fotografata in digitale da Paul Cameron e da Dion Beebe, che nel controverso In the Cut di Jane Campion aveva straordinariamente ritratto una New York da incubo. Come tocco finale si completi il tutto con un cast di comprimari d’eccezione, da Jada Pinkett Smith (Alì, Matrix) a Mark Ruffalo (In the Cut) fino a Javier Bardem (Coppa Volpi a Venezia per Mar Adentro). Ora si tenti di immaginare tutto insieme, tutto condensato in due esplosive ore che passeranno davvero troppo in fretta, tra una sequenza d’antologia e l’altra (la sparatoria in discoteca al ritmo di Ready Steady Go di Paul Oakenfold, la sequenza di raccordo commentata dalla canzone degli Audioslave Shadow on the Sun, il dialogo iniziale tra Foxx e la Pinkett Smith filmato alternando i piani focali, solo per fare degli esempi) e otterrete Collateral, il film più bello transitato dalla 61a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. E se qualcuno dovesse obiettare che il film cali nella seconda parte, che le coincidenze che corroborano la storia (e che non sveliamo) siano alquanto prevedibili e improbabili, se storcesse il naso davanti ai loghi Paramount e Dreamworks, beh, lo si rabbonisca con un sorriso tra il sereno e il compassionevole e ci si limiti a pensare che questi ha semplicemente avuto la sfortuna di non capire due ore di grandissimo cinema. Siamo nei dintorni del capolavoro.

Simone Spoladori

Recensione n.2

La metropoli è un covo di lupi, una trappola solo all’apparenza ospitale, che cela tra gli infiniti appartamenti degli skyscrapers, tra i vicoli bui, nella giungla umana di una discoteca, segreti tanto nascosti quanto beffardi, dolorosi, crudeli. In una delle sequenze più suggestive del nuovo film di Michael Mann i due protagonisti, Vincent-Cruise e Max-Foxx sono fermi ad un semaforo nel cuore della metropoli notturna ed improvvisamente la strada viene attraversata da un lupo, dagli occhi come due spie luminose che paiono artificiali. Visione o realtà? I due si guardano ma non proferiscono parola, la folle corsa deve infatti continuare. Tra le pieghe di un thriller dall’impianto avvinciente ma tutto sommato tradizionale – un killer costringe un tassista ad accompagnarlo in una gita notturna che si macchierà ben presto di rosso – Mann proietta lo spettatore in un incubo notturno tanto cupo quanto suggestivo, un viaggio al termine del mondo nel quale i protagonisti devono fare i conti con il proprio passato, gli ostacoli e le prove che la vita li/ci costringe periodicamente ad affrontare. Il viaggio di Vincent e Max è un viaggio dell’anima attraverso una città che delimita visivamente e caratterialmente le loro esistenze con le forme consuete della modernità, l’automobile, il telefono, le strade, i semafori e così via. Pare esplicita la denuncia di un mondo spersonalizzante, dove le esistenze individuali all’apparenza accomunate da una necessaria convivenza sono in realtà lasciate andare alla deriva. Le luci dominano su tutto: semafori, lampioni, spie elettroniche, fari, e pare che non vi sia spazio per i sentimenti, le umane emozioni. Vincent improvvisa, come un musicista di jazz, incapace di prevedere in anticipo la linea melodica nel cui solco si svilupperà la propria esistenza, si affida all’istinto, nonché frequentemente al caso, cercando di trovare una giustificazione a posteriori delle decisioni che ha preso. Ma non tutti sono Miles Davis, come il proprietario del club nonché vittima di Vincent racconterà al suo killer in una delle sequenze madri del film. Non c’è alcuna volontà di condanna nei confronti del “cattivo”, ritratto come un eroe dannato, permeato di un fascino che riporta alla mente tanti killers del cinema western; a Mann interessano le sfumature, le derive dei “suoi” personaggi, le scelte sofferte che sono costrette a prendere, le responsabilità tanto dure quanto inalienabili, anche se poi, quando Max decide di ribellarsi e si lancia a tutta velocità sfidando la morte, Mann dimostra di schierarsi dalla sua parte. Sorprendente è poi l’impianto visivo del film, un incubo metropolitano e vagamente kafkiano dominato da luci soffuse e superfici liquide, nel quale la scelta del digitale si rivela azzeccata trasmettendoci una sensazione di pedinamento a tratti quasi documentaristico. Il regista piegha le regole del genere alle sue esigenze poetiche, senza mai abdicare però allo spettacolo, tanto che il film non spreca una sequenza, non presenta alcun personaggio superfluo, lo spettatore viene letteralmente caricato dal regista sul taxi di Max per un’esperienza visiva dagli esiti straordinari, che non può non coinvolgerci, appassionarci, spaventarci, cioè a dire quello che il grande cinema deve saper fare, e che Mann dimostra di fare ogni volta con rinnovata originalità. La sequenza finale, con la città che si risveglia tutti i giorni uguale a sé stessa ed ignara del destino dei suoi pargoli, è di quelle che la storia della settima arte certamente non dimenticherà. Capolavoro.

Voto: 9

Mauro Tagliabue

Recensione n.3

Michael Mann abbandona momentaneamente il filo-politico dei suoi precedenti film Alì e Insider per tornare indietro ai tempi di Heat – La Sfida, in qualche modo ringiovanire per concentrarsi più sulla forma che sul contenuto. Mann torna alle radici dell’action movie, seguendo tutti gli stereotipi del genere: sparatorie, assassini, boss mafiosi ed esplosioni caratterizzano quindi quest’opera, che si svolge in una lunga notte a Los Angeles, quando un semplice tassista (Jamie Foxx) fa l’errore di caricare a bordo un pericoloso assassino (Tom Cruise), che lo porterà così in giro a compiere massacri.

Girato in modo tecnicamente perfetto, Mann adopera il digitale per ricreare una suggestiva fotografia, filtrando il tutto con il blu notturno così reale della metropoli statunitense che solo il

digitale può rendere. Il ritmo è ben dosato dal montaggio, tutta la visione corre fluida con veri momenti high-clue che porta il cuore in gola, in quanto l’intreccio tra un frame e un altro è complementare quanto basta per scatenare il vortice emotivo nello spettatore.

Ma il fattore più interessante di Collateral è sicuramente il rapporto tra i due protagonisti, il tassista e il killer, apparentemente diversissimi: uno è buono, un po’ fifone, l’altro spietato e freddo come il ghiaccio. Durante il loro viaggio tra massacri, un filo comune sembrerebbe legarli sempre di più, perché oltre la facciata del killer cattivo e del tassista buono, in realtà si nascondono due persone simili nella loro solitudine e propria tristezza interiore. Entrambi si chiedono il perché della propria esistenza, il ruolo dell’essere umano nella catena planetaria, aprendo al film una via quasi filosofica.

La sceneggiatura riesce a congiungere comicità e drammaticità profonda in uno script d’azione, un compito non facile soprattutto per un film filo-hollywoodiano, il cui primo intento è chiaramente intrattenere il pubblico.

“Io odio Los Angeles, milioni e milioni di persone ci vivono, ma sono così distanti l’un l’altro”. Una frase di una grande tristezza detta da un assassino, una frase che però, riesce a toccarci tutti e a farci riflettere sulla condizione umana. Ed è anche per questo che Michael Mann si conferma ancora una volta un grande regista.

Pierre Hombrebueno

Recensione n.4

La notte sembra infinita a Los Angeles, soprattutto se come guida c’è Michael Mann. Adoro quella sensazione che provo quando, usciti dalla sala (ma anche dopo), mi avverte di aver appena finito di vedere un capolavoro. È una sensazione che mi rimane dentro per giorni, diventa un ossessione (a scapito di altri…). Collateral è un capolavoro. È un film semplice, in quello che rappresenta e in quello che vuole dire, ma lo fa con una potenza talmente sublime da togliere il fiato. La notte di Max e Vincent, due personaggi che si incontrano/scontrano nell’arco di una sola nottata, è la nostra notte, la notte dell’uomo, della sua solitudine eterna. Sono speculari Max e Vincent, l’uno vive in una perenne ciclicità, tenta di evadere da essa con l’astratta consistenza del sogno. L’altro fa il killer, giustificando i suoi atti con una lucidità che non si vedeva (o meglio, si sentiva) dai tempi di Hannibal Lecter. Vincent, un Tom Cruise che meriterebbe l’Oscar, è il deus ex machina di Max, la sua causa scatenante, la sua metà oscura, l’incarnazione del male che striscia all’interno di ognuno di noi.

LUOGHI E TEMPI

Collateral inizia in un aeroporto e finisce in una metropolitana, percorrendo all’inverso i luoghi narrativi di Heat. Si svolge a Los Angeles, che Mann disegna con occhio impressionista, utilizzando macchine da presa ad altissima definizione. Il cielo non è più di un nero stagliante, firmamento oscuro che ci fa da prigione, ma acquista i colori e le sfumature della realtà, in cui ogni elemento è funzionale alla storia. Si svolge in una sola notte, che delimita ulteriormente tempi e luoghi di una tragedia che sembra a tutti gli effetti rinascita.

STILI

La costruzione delle sequenze, il disegno dell’inquadratura, rasentano la perfezione. A questo si aggiunge una colonna sonora altamente suggestiva, una fotografia che capta ogni dettaglio urbano e umano, una recitazione eccezionale. A dimostrazione di ciò la sequenza nel locale notturno, quella finale in metropolitana e soprattutto l’incontro fra i due e un coyote che li fissa, gelido. Ed è piacevole che ad un sostrato così eccelso, si somma la profondità concettuale di un autore che da vent’anni dispensa alto cinema.

La fine è, come in Sonatine di Kitano, prefigurata all’inizio, nelle prime parole di Vincent, che dimostrano in maniera straziante quanto il killer più pericoloso sia la solitudine.

Andrea Fontana

Recensione n.5

Max lavora duro come tassista ma ha un sogno nel cassetto: mettere da parte i soldi necessari per aprire una societa’ di noleggio limousine. Vincent e’ un killer di professione e in una notte deve uccidere cinque persone. Ovviamente, secondo la legge cinematografica di attrazione narrativa degli opposti, i due si incontreranno modificando per sempre il loro destino. A livello di scrittura il film non offre molte sorprese: l’ennesima strana coppia bianca e nera, una sceneggiatura circolare dall’impianto solido ma poco plausibile (con qualche coincidenza di troppo) e il solito tapino costretto dagli eventi a tirare fuori un’aggressivita’ che non appartiene propriamente al suo Dna caratteriale. Non mancano poi dialoghi ad effetto, che ogni tanto tarantineggiano (l’aneddoto su Miles Davis), e personaggi un po’ schematici: uno sogna le Maldive (emblema del miraggio collettivo) e ha una chiara funzione empatica, l’altro e’ fin dall’inizio cattivo cattivo, con lo sguardo glaciale privo di emozioni, tanto per far capire subito al pubblico da che parte stare. Nonostante queste premesse, comuni a tanti blockbuster americani, il film gode della sofisticata messa in scena di Michael Mann, che imprime potenza ad ogni inquadratura e fonde con perfetta sincronia, anche emotiva, le immagini con il tessuto musicale. Molti i momenti riusciti: i primi venti minuti, quasi muti, sono cinema allo stato puro, cosi’ come il crescendo, dal relax alla tragedia, nel jazz club. La scena alla discoteca Fever possiede una grande energia visiva, con una regia attenta a non disperdere il potenziale drammatico delle tante situazioni che incrocia. Ed e’ perfetto intrattenimento anche la parte finale, sicuramente la piu’ debole a livello di costruzione del racconto, con la vittima designata sola nell’enorme grattacielo, la fuga nel metro’ e l’inevitabile resa dei conti. Girato quindi meglio di come e’ scritto (tra l’altro per l’ottanta per cento in digitale), il film si avvale dello sfondo di una Los Angeles promossa al ruolo di protagonista trasversale; con il suo piano infinito di luci, splendidamente fotografate da Dion Beebe e Paul Cameron, che alternano improvvise violenze (l’agguato nel vicolo) a squarci di poesia (l’apparizione del coyote), accompagna con piglio da primadonna l’evolversi degli eventi. Quanto agli interpreti, il nutrito cast e’ ben sfruttato: da Jada Pinkett Smith a Mark Ruffalo, fino al cameo di Javier Bardem, che riesce a scrollarsi di dosso la “maniera” del boss narcotrafficante a cui da’ vita. Tra i due protagonisti, Jamie Foxx surclassa la star e conferisce un’umanita’ sofferta e ferita al tassita Max (meno riusciti i siparietti sdrammatizzanti acchiappa-pubblico). Tom Cruise in versione criminale e brizzolata e’ come al solito molto convinto, ma da piu’ che assodata icona di valori sani e positivi toglie un po’ di cattiveria al killer Vincent: spara e uccide senza alcun rimorso, ma ha una sua etica e conserva sempre un bagliore di raziocinio che non lo rendono quasi mai davvero temibile.

Luca Baroncini (da www.spietati.it)

Recensione n.6

Il termine “collateral” indica qualcuno che sta accanto al protagonista in posizione secondaria e ne subisce l’azione.Questo, infatti, è proprio il tipo di rapporto di forze che si instaura tra i due protagonisti del nuovo film di Michael Mann; il primo, Vincent (Tom Cruise) uno spietato killer giunto a Los Angeles per portare a termine un incarico consistente nell’uccidere 5 persone coinvolte in un processo anti-droga, il secondo, Max (Jamie Foxx), un tranquillo ed onesto tassista di colore che inconsapevolmente si ritrova intrappolato nel suo stesso taxi, costretto ad accompagnare Vincent nelle diverse tappe del suo piano di morte.

Quello a cui noi assistiamo durante il film non è solo il realizzarsi del piano di vincent ma l’incrocio di due vite profondamente opposte ed è durante qusto incontro lungo la durata di una notte che vediamo cambiare progressivamente Max, che da uomo mite, pauroso, caratterizzato quasi da un’atteggiamento di inettidudine, si trova costretto a tirare fuori lati del suo carattere sconosciuti a lui stesso; colui con il quale si ritrova bloccato nel suo taxi, infatti, non è un rozzo assassino ma un uomo intelligente, sicuramente spietato ma allo stesso tempo capace, nella sua brutalità, di spronare Max a cambiare la sua vita, a iniziare a non mentire più alle persone che gli stanno attorno, oltre che a lui stesso, a trovare il coraggio di realizzare il suo desiderio di crearsi un’azienda di limousine e più semplicemente di chiamare una donna appena incontrata.

Le loro vite ed i loro opposti modi di guardare a questa vengono così ad incrociarsi, il tutto nel corso di una notte e sullo sfondo di una Los Angeles che diventa il terzo personaggio di questo film,girato per la maggior parte con l’uso delle tecnologie digitali; senza di lei, senza le sue luci, i suoi luoghi, i suoi spazi immensi, omaggiati grazie a delle bellissime riprese aeree, probabilmente l’effetto finale sarebbe molto diverso.

Silvia Benassi

MICHAEL MANN: PER UN CINEMA DELLO SGUARDO

Michael Mann nasce a Chicago il 5 febbraio 1943. Sin dai suoi esordi tradisce un amore viscerale e particolare nei confronti della tv e delle sue potenzialità. In effetti dopo alcuni corti, di solito d’ambientazione sociale, praticamente veri e propri documentari, gira il suo primo lungometraggio Jericho mile, destinato ad un pubblico televisivo, appunto. Ma il primo film manniano viene adattato per le grandi sale, trovando un buon consenso di critica e pubblico (un po’ come era successo con lo Spielberg di Duel). Jericho mile presenta i tratti di quel cinema che diventerà una costante manniana, e che si perfezionerà nel tempo. Il personaggio principale è in effetti il tipico personaggio che vive nel cinema del regista statunitense: è un uomo che fa ciò che sa fare meglio (correre), nonostante l’ambiente in cui si trovi non sia quello adatto a lui (il carcere).

Mann prosegue il suo percorso cinematografico con Strade violente, con James Caan, il quale interpreta un ladro che soffre della stessa stanchezza esistenziale che accomuna tutti i personaggi del cinema di Mann, figli del suo parto mentale. Vuole finirla con il suo lavoro, costruirsi una famiglia, scoprire l’amore. A fronte di questo desiderio c’è la contingenza di un reale che non da scampo, spietato, che sussurra continuamente di un contrappasso inevitabile. Già si forma la poetica manniana. Già s’approfondisce il discorso sullo sguardo e sul suo significato, s’inseriscono sotto l’epidermide della pellicola i codici profilmici che faranno (e fanno) il suo cinema.

Dopo la sperimentazione de La fortezza, thriller orrorifico d’ambientazione storica (ancora un richiamo al reale ed alla sua pressante pesantezza), Michael Mann firma la regia di quello che diventerà il suo manifesto cinematografico e punto di partenza per l’assolutizzazione del suo sguardo e del suo pensiero: Manhunter-frammenti di un omicidio.

Manhunter è il manifesto del cinema di Mann e degli anni ’80, così tanto amati dal regista. È il manifesto degli anni ’80 perché lo stile, dai vestiti firmati alla perfezione delle cose, dalla continua presenza di specchi e superfici riflettenti all’uso funzionale della musica, trasuda di quell’estetismo estremizzato che tanto ha caratterizzato questo decennio. È il manifesto manniano perché rappresenta la portata a termine di un pensiero che raggiunge in questo caso un punto di non ritorno. E così l’assassino Dollarhyde diventa incarnazione del regista stesso. Egli vuole trasformarsi, vuole subire una mutazione. E Manhunter è il film della mutazione manniana, il punto di non ritorno da cui scaturirà il suo classicismo futuro. Il protagonista Will Graham è un detective che per trovare i ricercati tenta di immedesimarsi nella loro psiche. L’ultimo caso lo ha costretto ad una pausa forzata, l’assassino in questione era Hannibal Lecter. In Manhunter ci sono tutte le caratteristiche del cinema di Mann: il mare, inteso come elemento di tensione verso l’infinito (tensione che inevitabilmente fallirà); la presenza di un uomo (Graham) coerente alle sue convinzioni, solo in un mondo di persone sole, consolato unicamente dall’affetto della famiglia; il significato dello sguardo, che non ha mai una traiettoria concreta e che si perde nell’astratto. Questo punto in particolare colpisce per l’approfondimento esplicito: Dollarhyde s’innamora di una donna cieca, ma prima di uccidere vede luce uscire dagli occhi della vittima. Inoltre durante il rituale dell’omicidio cosparge intorno a sé pezzi di specchi, con cui vedere la vittima stessa. Graham risolve il caso seguendo la meta della sguardo dell’assassino: solo con la coincidenza dei due sguardi si può giungere alla verità. Dollarhyde, morto a terra, realizzerà la sua mutazione (come suggerisce il sangue, che ha la forma di un paio d’ali). E come lui anche Micheal Mann.

L’ultimo dei mohicani, che segue Manhunter, segna la rinascita di Mann. Sancisce quel classicismo hollywoodiano che caratterizzerà i suoi film futuri. Mann utilizza campi lunghi per rappresentare e dar forma ad una natura ancora incontaminata, abbandona la metropoli pregna di odori assassini, a favore di un’esaltazione del paesaggio puro. Qui le superfici riflettenti non raggiungono la moltitudine di Manhunter, ma s’impongono per bellezza naturale e bella naturalezza, come ad esempio i vari riflessi sull’acqua. Attraverso uno stile semplice (inteso come non eccessivamente virtuosistico) ma calcolato, Mann dà corpo all’astratto, donando fisico a valori etici e morali, ma anche all’atmosfera di un tempo ormai perduto. Come in ogni film di Mann, L’ultimo dei mohicani è un lavoro in cui la coppia ha un ruolo fondamentale. L’amore, concretizzato solo dall’unione dei due, trova libero sfogo nell’esaltazione della coppia, delle coppie. L’unico a rimanere solo sarà Chingachook, perché ultimo di una specie, testimone della parola fine.

Tre anni dopo L’ultimo dei mohicani, Mann dirige quello che normalmente è considerato il suo film più potente, profondo, per contenuti, per respiro e per stile: Heat- la sfida. Il progetto risaliva a molto tempo prima, ma a causa delle difficoltà di realizzazione che richiedeva tale mole di lavoro, Mann aveva tratto dalla mastodontica sceneggiatura un film per la tv, L.A. takedown. Heat vede al suo capezzale attori del calibro di Al Pacino, nella parte del detective Vincent Hanna, e Robert DeNiro, in quella del ladro Neil McCauley.

Heat è un film sul confronto. È un film sull’uomo e tutto ciò che ne concerne. È un’apologia sullo sguardo.

Il confronto si realizza fra Hanna e McCauley, l’uno l’opposto dell’altro, almeno dal punto di vista strettamente lavorativo, perché in effetti i due sono assolutamente speculari. Malinconici nei confronti della vita, soli ma alla ricerca di un amore che gli possa donare stabilità e serenità, perfetti nel campo in cui agiscono.

Lo studio dei personaggi e il loro approfondimento psicologico è puntiglioso, tanto da sfiorare l’ossessione antropologica. I rapporti e le relazioni sono l’essenza del film, e sottolineano in continuazione la solitudine dei due protagonisti.

Inoltre c’è una filosofia sulla maieutica della sguardo e sul suo percorso, sul suo significato. C’è una costruzione fisica dello sguardo, che assume i tratti di una parabola, la quale comincia il suo percorso in ascendenza (i personaggi danno vita allo scambio di sguardi), un momento di stallo in positivo (i personaggi sorridono, guardandosi) e si conclude con una discendenza (i personaggi smettono di sorridere, s’intristiscono e spezzano lo sguardo). Lo sguardo stesso ha il valore del significato, tutti lo utilizzano per comunicare con un altro. Solo Hanna e McCauley perdono il loro sguardo verso l’infinito, sia esso l’oceano o le luci notturne di Los Angeles.

Dopo il boom di Heat, Mann si eclissa per quattro anni, per poi sfornare due film dall’altissimo valore artistico: Insider e Alì. Effettivamente i due lavori potrebbero considerarsi una sorta di dittico sulla società americana. In senso stretto continuano l’opera in atto ormai da anni di rappresentazione di personaggi particolari, catapultati in un mondo a loro ostile. Ma il contesto in cui Jeffrey Wigand e Cassius Clay vengono collocati, fanno pensare anche ad una descrizione storica del mondo America.

Insider tratta della storia vera di Jeffrey Wigand (un Russel Crowe in stato di grazia), licenziato da una società di tabacco, deciso a denunciare le terribili verità che si celano dietro la produzione di sigarette, perseguitato e abbandonato. Solo il giornalista Lowell Bergman si sacrificherà per aiutarlo. Come in seguito con Alì, Insider si apre e si chiude con un evento chiave speculare ma differente nel significato: la cessione di un incarico lavorativo.Il film ha dalla sua la miglior regia di Mann: leggera, sospesa, perfetta nella scelta di ralenti e nella costruzione dell’inquadratura, in ideale armonia con le bellissime musiche di Lisa Gerrard e Pieter Bourke. La stupenda fotografia di Dante Spinotti, assiduo collaboratore di Micheal Mann, dà rappresentazione ad un mondo triste, offuscato dalla menzogna, in cui la battaglia di due uomini (Wigand e Bergman) si fa ricerca di Verità. Sarà una ricerca sofferta, ma comunque compiuta, tanto che Bergman prenderà la sua decisione di dimettersi tranquillamente, per la prima volta abbraccerà il mondo sotto una nuova luce, mentre il compagno amico Mike continuerà la sua carriera, immergendosi nel buio dello studio (la sequenza finale). Anche Insider approfondisce la tematica manniana dello sguardo, tanto da trovare qui la sua più alta glorificazione, nella sequenza (tra le più belle della pellicola) in cui la tanto agognata intervista viene trasmessa in TV: tutti la guardano, anche le figlie di Wigand, che capiranno il gesto del padre. Solo lo stesso Jeffrey non cercherà con gli occhi tale intervista, perché impegnato a osservare le figlie, con amore e soddisfazione, malinconia e felicità.

Come Insider, Alì racconta di una battaglia, pur assumendo questa i toni di un incontro di pugilato. Ma non è un film sul pugilato, né una semplice biografia su Muhamed Alì. È il ritratto di un periodo storico particolare (il decennio che va dal 1964 al 1974), che si apre con la vittoria di Clay nei confronti di Liston: Clay è campione del mondo. Si chiude con l’ennesima vittoria, ma forse ancor più importante della precedente, quella a Kinshasa contro Foreman, che sancisce la ritrovata credibilità del pugile più amato della storia. In mezzo si alternano eventi sportivi a drammi familiari e affettivi, alcuni dei quali riguardano la morte dell’amico Malcom X, o la carcerazione per rifiuto alla leva (durante la guerra in Vietnam). La ricostruzione storica è sorprendente, ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dalla morte di Malcom X all’incontro finale contro Foreman. Se a questo si aggiunge una fotografia stupenda, le bellissime musiche di Lisa Gerrard e Pieter Bourke, una regia esaltante, abbinata ad un montaggio legato strettamente alle cadenze musicali (Alì è effettivamente una sorta di musical), si ottiene un film che, oltre a dimostrare ulteriormente il valore del regista, diventa simbolo di un America del passato e di un’idea di cinema quasi scomparsa. Solo la sequenza iniziale, che riassume presente e passato di Clay, documenta la perfezione stilistica cui è giunto Michael Mann.

Andrea Fontana

MICHAEL MANN SECONDO…

Michael Mann, o della pirotecnia

Fuochi che bruciano inside(r), tanto vizioso calore, rabbia implosa di pugili: nel cinema di Michael Mann l’azione è prima di testa – fattomentaleimprescindibile – poi si dirama al corpo, a tutte le appendici e propaggini, fino anche alle estensioni postumane, come la cinepresa, il set, il profilmico tutto. Per questo, pur nelle cadenze sincopate di film d’azione (mi piace ricordarlo/pensarlo come regista d’azione – ‘azione’ come cornice, forse finalità, e come segno tangibile e prenatale del fare cinema), c’è vibrazione e incandescenza, trasmesse da un sentimento fiammeggiante e collaterale. Mann ama il cinema che, amato, ama Mann: due rette parallele in una, quasi un assioma dantesco.

Roberto Donati

Narratore di razza di storie, preferibilmente di uomini difficili, a volte anche eroici, sempre dominati da un senso del dovere o dell’onore che spesso finisce per lasciarli soli. E’ forse l’unico regista ad utilizzare sempre con profitto le lunghe durate delle proprie pellicole, fornendo particolari e stralci di vita che ci inseriscono nel clima mentale dei personaggi senza tediarci con didascalismi retorici. E’ capace di far recitare anche le pietre, sia per l’uso degli oggetti che lo contraddistingue già in Manhunter sia per i miracoli ottenuti con Will Smith, Tom Cruise e persino Val Kilmer, oltre che per l’ottimo controllo esercitato su potenziali gigioni del calibro di De Niro e Pacino ma anche Crowe. Tra i più grandi cineasti di oggi e di sempre.

Andrea Fornasiero

Un cinema “immanentemente umanistico” quello di Michael Mann, di quell’immanenza che respira dentro lo schermo, sempre e comunque in ogni sua sofferta pellicola, “sofferenza” che è annidata dentro ogni sua figura in movimento, fatta di carne e sangue che si aggira nella messa in scena, in ogni sua inquadratura lunga, profonda, non soltanto descrittiva, ma performativa, girata sempre con funzionale tecnica ma rovistando disperatamente tra le viscere.

Un cinema performativo viscerale quindi, con i suoi tempi, che respirano, descrivono, vivono, un cinema fatto di scelte, di destini, di inquadrature incrociate, qualsiasi cosa renda una pellicola impietosamente umana ed un lucido specchio della cangiante anima individuale, le pellicole di Mann, la possiedono, ne sono pregne.

Davide Tarò

Di Neo(n)eiga (www.neoneiga.it), collaboratore di Sentieri Selvaggi (www.sentieriselvaggi.it), di Effetto Notte (www.Effettonotteonline.it) e della rivista ‘La Linea dell’occhio’.

Mann è uno dei cineasti più delicati e coraggiosi che il cinema americano potesse produrre.

Dotato di una sensibilità realistica eccezionale, egli scava negli strati interiori dei suoi personaggi con il pudore e il devoto rispetto di chi ha solo uno scalpello per penetrare in un mondo di gelatina. Consapevole di ciò, non calca, non cede alla foga, ma cerca la verità interiore attraverso i segni ed i bozzoli del suo involucro esterno, setacciando tra le larghe maglie dei generi cinematografici e delle mitologie moderne. Disperato coraggio di un occhio che non può vedere, ma che si cimenta con una dignità estetica che pochi oggi possono vantare.

Francesco Rivelli

Che cos’è il cinema (di Michael Mann)?

Al quesito ontologico “cos’è il cinema di Micheal Mann”, esiste una risposta? Il cinema di Mann è l’ultimo scampolo di virile romanticismo che il cinema americano è in grado di regalarci; è un saggio in fieri sul destino, sul caso, sulla fortuna; è riflessione estetica sul dialogo e sulle sue rappresentazioni nelle infinite pieghe del campo /controcampo; è disperata elegia della violenza, vista come la necessaria legge del più forte, imprescindibile nelle giungle d’asfalto in cui si muovono molti dei suoi personaggi; è sperimentazione nel classicismo e manierismo sperimentale; è una quintessenziale fusione di immagini, luci, ombre, suoni, musica e parole; insomma, è il cinema, granitico e inattaccabile come pochi al mondo lo sanno fare, come un noir tra le luci di Los Angeles in cui due anime allo specchio mutano per sempre in uno spazio temporale filmico di sole otto ore. Simone Spoladori

Micheal Mann è il regista che esprime al meglio l’anima del noir postmoderno: disincantato, glaciale e cinico, come sarebbe piaciuto a molti gloriosi registi del passato. Nello stesso tempo sottilmente ironico e genialmente sperimentale. Un regista non del tutto compreso in patria, stante ai dati sugli spettatori del suo ultimo film, Collateral.

Forse perchè è un regista con sensibilità troppo europea, direi melvilliana.

Vito Casale